|

2009年2月22日 郷土芸能まつり出演(京都会館第二ホール)

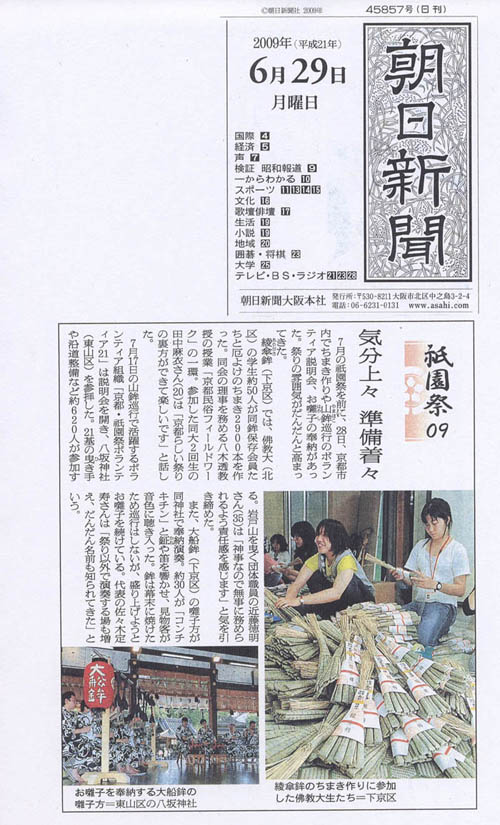

2008年 稚児社参を取り上げてもらった新聞記事(07.08)

2008年 追悼の意を込めて人間国宝・森口華弘さんの垂りで巡行(2008.07.18京都新聞)

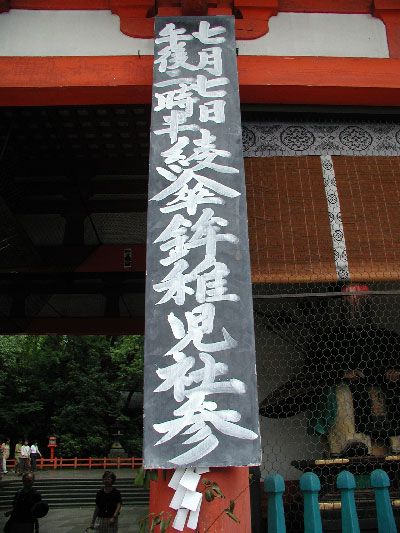

平成20年7月7日 綾傘鉾稚児社参の儀を終えて記念撮影(お疲れさまでした)

|

|

| 5月16日午前10時半、町家(大原神社境内)にて説明会が開催された。 |

洛中洛外図(佛教大学所蔵)の綾傘鉾の部分が色紙に。

◎限定品/額入¥3,000-(税込) |

洛中洛外図屏風

(らくちゅう らくがいず びょうぶ)

洛中洛外図屏風とは、平安京の著名

な寺社や四季折々の風物、貴族や武

士の邸宅から庶民の日常生活や風俗

まで描いた、六曲一双仕立ての屏風

絵である。時代的に、室町時代後期

のもの。江戸時代初期のものまであ

るが、佛教大学所蔵の「洛中洛外図

屏風」はおよそ江戸初期の作品だと

推定される。そこには綾傘鉾をはじ

め、長刀鉾や月鉾などの山鉾が生き

生きと描かれてい る。

|

洛中洛外図(佛教大学所蔵)の綾傘鉾の部分が扇子に。 ◎限定品 ¥3,500-(税込)

|

17日の夕刻、山鉾巡行を終えたその日、八坂神社の祭神を宿した

三基の神 輿が法被姿の若衆にかつがれて氏子の町内を巡行する神

幸祭。祭神は24日まで四条寺町の八坂神社御旅所に。 そして、三

基の神輿が八坂神社に還幸 するのが、この還幸祭。2003.07.24

八坂神社に還幸した三基の神輿。

17日午前8時半、いよいよ山鉾巡行へ。

棒振り囃子のメンバーたち

くじ改めで、大役を果たす正使・長光くん。

稚児のご機嫌をとる田渕岩夫さん。

駒形堤灯とともに灯りに映える綾傘鉾。

七月十四日、綾傘鉾鉾立て。今宵から盛り上がる祭りムード。

みごとな金龍も綾傘鉾にはついている。

大原神社で、無事の巡行を祈って八坂さんの御祓いを受ける。

かつての鉾姿、残念ながら江戸の大火で姿を消した。(大原神社内に展示)

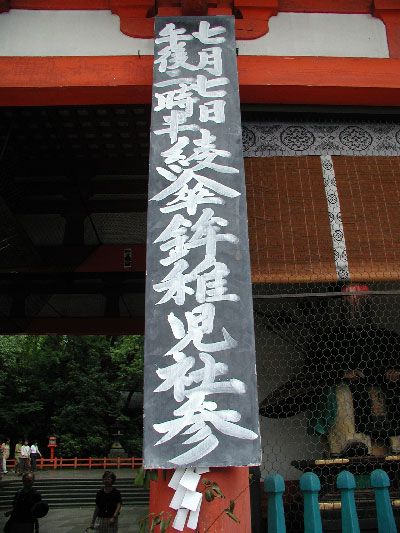

七月七日、綾傘鉾稚児社参(八坂神社)

扇子(綾傘鉾巡行の図)

綾傘鉾保存会/後援会では、毎年新柄による「綾傘鉾の扇子」を制作しております。ことしは昔の巡行の様子を描きました。アートディレクションは大向

務さん。

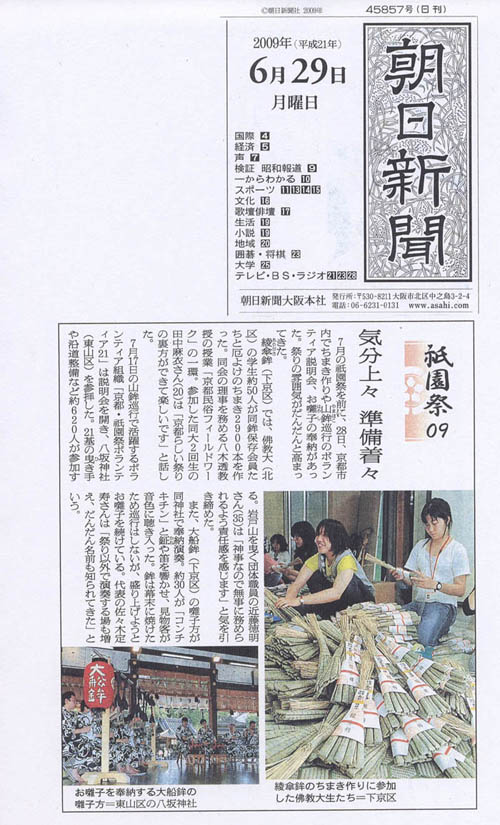

ことしも7月7日八坂神社で

綾傘鉾稚児「社参の儀」

祇園祭の山鉾の一つ、綾傘鉾の「稚児社参の儀」が七日午後二時、京都市東山区の八坂神社で営まれます。 ことしの稚児に選ばれた六人の稚児とその保護者、そして綾傘鉾保存会(京都市下京区綾小路通

室町西入ル善長寺町)の役員ら約二十人が、祇園祭の無事を祈願する儀式です。

祇園祭の稚児、それは神の使いとして鉾を先導するもので、現在では長刀鉾と綾傘鉾だけが、稚児が巡行に参加しています。昔は、ほとんどの鉾の上に稚児が乗っていたのですが、稚児の安全性を考慮し、いまでは稚児の人形が代役をつとめている鉾がほとんどです。

ことしも可愛い稚児にえらばれたのは、幼稚園の年長さんから小学校の低学年の六人です。

金色の烏帽子(えぼし)や狩衣(かりぎぬ)衣装を身につけた稚児たちが本殿に参拝し、本殿で玉 ぐしを供え、宮司から稚児と認められる宣状を受け取ります。続いて「お千度の儀」をおこないます。一行は汗を流しながら本殿を三周し、巡行の安全を祈願します。

↓ いろんなメディアで綾傘鉾が紹介されています ↓

タレント田渕岩夫さんも巡行に参加 |

KBS京都テレビ『よしもと興業京都支社』 |

KBS京都ラジオ「梶子ママ」取材風景

|

●善長寺町の大原神社と三和町の大原神社

祇園祭の山鉾巡行でお馴染みの綾傘鉾は、京都市下京区綾小路通

室町西入ル善長寺町にあります。 四条烏丸のすぐ西、産業会館や池ノ坊短期大学の隣りです。

その善長寺町に、ここ三和町の大原神社(おおばらじんじゃ)と同名の神社あります。

私たちの鉾町にある神社は大原神社(おおはらじんじゃ)と読み方に濁点がつきません。

ここと親交が深まったきっかけは、かつて私たちの善長寺町の会社に勤めておられた山内さんが、この大原の里に移り住み、調べられていたところから同じ大原神社であることがわかりました。

京都市内の大原神社では、三和町の大原神社の出張所で大原神社のお札を販売していました。

しかし、今から250年前に金銭のトラブルがあり、その後、すっかり疎遠になつていましたが、みなさんのおかげで3年前より交流が始まりました。

●お寺がないのに善長寺町!?

ここで少し、私たちの鉾町についてお話させてください。

最近、京都新聞社の記者にちょって知ったのですが、町名になつている善長寺というお寺が、今も京都の新京極の中にあります。

それは豊臣秀吉の時代に町内より現在地に移転したそうです。 この寺は由緒ある寺で、徳川家康の京の定宿であったそうです。また、この寺のフルネームは「大原山善長寺」というそうです。

何か大原神と関係があるのかな、とつくづく思います。

●綾傘鉾の歴史

前置きはこの辺で、私の知っている範囲で、祇園祭・綾傘鉾について話をさせていただきます。

綾傘鉾は、祇園祭の山鉾巡行の最も古い形態の徒歩巡行をおこなっています。

しかし、綾傘鉾も一度は他の鉾と同じ様に囃子方を乗せ、巡行をしたこともあります。

それは天保5年(1834)から元治元年(1864)までの30年間、巡行していましたが元治元年の禁門の変で山鉾町一体の火災により他の山鉾と同様に焼失しました。

しかし、その後、他の山鉾は順次復興して巡行がおこななわれました。 綾傘鉾も、明治12年(1879)から明治17年(1864)まで復興し、

徒歩で巡行に参加していましたが、その次の年より巡行を中止しています。

ではなぜ中止したのか、残念なことにその後のことはわかりません。

●綾傘鉾の復活の兆し

戦後昭和28年(1953)頃より元治元年の火災で焼け残った懸装品、房胴掛け、鶏、大傘、明治時代の巡行に使用した棒振りの衣裳、鉦、太鼓、楽譜などを

飾ってお祭をしていました。 昭和33年(1958)に、壬生六斎の方が町内に見えて、当方の会長の米寿の記念に奉納囃子をさせてほしいとの申し入れがありました。

話を聞くと、明治時代以前より壬生村が囃子を担当していたとのこと。 それで昭和33、34年(1954、1955)の二年間、町内囃子をお願いしました。昭和45年か46年頃、山鉾連合会、会長の田中氏が、竹馬の友の町内の西村さんに綾傘鉾の復活を

しないかとの打診がありました、しかし町内では反対者が多く復活はできませんでした。

昭和48年(1973)に、綾傘鉾の棒振り囃子が復活し、町内と保昌山町で宵山棒振り囃子がおこなわれました。

昭和52年に再度、山鉾連合会より復活の話が来ました。その時の話は、綾傘鉾町で復活ができないならば連合会で復活をしてもよい。

そこで、もう一度、町内で検討しました、議論は白熱し、その中でいちばん多かったのは、祇園祭のイメージダウンの考えが大半を占めていましたので

祇園祭の関係者の出席を願い、説明していただき、巡行は綾傘を中心に棒振り囃子、稚児行列と続く徒歩巡行という参加形態との説明でした。

そこで賛否を取り、賛同を得る事ができました。即、保存会ができました。

●綾傘鉾に必要な資金づくり

しかし、復活となれば資料はあるが、資金が必要になる、それの調達から始めなければなりません。

保存会のメンバーが主力になつて町内(片山、北村、杉浦、河野、城下、三上)、知人、友人などより寄付金を集めそれでも足りない分を

京都府文化財基金より十年分割払いのお金を借り復活に取り掛かりました。

そこでいちばん最初に、大傘の製作に取り掛かりましたが、 京都の傘屋さんでは作ることできないのです。

そこで、連合会の副会長の奏さんに相談しました。 すると奏さんより岐阜に傘を作る所が有ることがわかりました。早速、岐阜の傘屋さんの坂井田商店に昔の傘を持つて行き、見せました。

すると、このような傘は見たことがない。それは二重のロクロになっていることです。

また、傘の頭の部分の竹の骨が相当数弾けていた、 それは下のロクロで支えている四本がさがりの重みバランスが悪いのであるとのこと。

しかし、いざ作るとなると少し難問です。 そこを何卒、作ってくださいとお願いしました。坂井田さんは二重ロクロの下の支えを全てを竹骨にするといわれました。

また傘は古い傘より一回り大きいのを作ってくれるようお願いしました。

坂井田さんより、出来たという返事がなかなか来ません。 電話で尋ねると引受たのはいいが、なかなか傘に合う太い竹が見つからないとのこと。

しかし昭和54年5月になつて、ようやくできあがってきました。

●人間国宝の森口華弘さん「友禅の四季の花」の垂がりを寄贈

次は垂がりをどうするか、そこで連合会に相談にゆきました。

連合会が西陣織物工業組合にお願いしていただきました。 すると西陣の織屋さん28社が、協同で垂がりを作ってくれるとの返事がありました。これで、ひと安心の所、今度は京都府の植木さんより、

人間国宝の染色作家の森口華弘さんが、友禅の四季の花の垂がりを寄贈してくれるとの話がありました。

これで一度に、二基の垂がりできたので、保存会のにみんなは大変喜びました。

しかし、喜んでばかりいられない。 まだ垂がりを吊り金具、鶏の修繕と止金具、大傘の台車、稚児の衣裳、

棒振り囃子の衣裳の新調などなど、先は多難であつた。 しかし、それもどうにか7月14日の宵山にはすべてが完成し、宵山には駒形提灯に明かりが入り、町内は、お祭の時の暗い状態ではなく、明るいにぎやかな町内に変わりました。

7月17日の巡行には、稚児を先頭に棒振り囃子、綾傘、お供の羽織り袴姿で四条室町に着いた時はなんと素晴らしいことでした。

そして、何事もなく巡行し町内に帰って来た時は、保存会の面々は満足感でいっぱいでした。

しかし、これから3年後、5年後、10年後を見て、いろいろの飾りなど、 装飾品を作ていかなくてはなりません。

●梶居さんより、つづれ織り「飛天の図」の垂がりを寄贈

平成5年に元町内に住んでいた梶居さんより、つづれ織りの「飛天の図」の垂がりを頂戴しました。

また平成6年の建都千二百年記念の催しとして、 京都文化博物館で祇園祭に出展にあわせ鉾のらんぶちを作り、それに金具もつけました。

鉾はだんだん立派になつてきました。

●綾傘鉾後援会からのお願い

まだまだ綾傘鉾そのものに問題もでてきそうです。 しかし、町内は復活時には36軒ありましたが、いま現在はたった9軒になり、

後はマンションやテナントビルになっています。 そのため綜入れ、宵山のちまきの販売、巡行当日の衣裳付けなどの手伝いが大変になつて来ました。

また、資金の調達に関しても、現在、綾傘鉾後援会を作り、 綾傘鉾のファンづくりを第一目的に、年会費をお願いしています。

まだまだ会員数が少なく、今年度もさらに募集を呼び掛ける必要があります。

ここにおいでのみなさん、ぜひ、私ども綾傘鉾後援会にお入りくださいますよう、

最後にお願いして、私の話は終わらさせていただきます。 ありがとうございました。

2002.03.23 三和町大原神社産屋トークにて。

●特典いろいろ

●年会費:一万円

綾傘鉾について、もっと知りたい方は → → こちら

|