Copyright(C) 2004.hai 掲載された記事を許可なく転載することを禁じます |

宇治の花火 08.10  宇治の花火 08.10  壬生寺の万灯供養会 08.09  壬生六斎念仏 08.09  還幸祭/八坂神社境内  背中に錦の文字が映える白法被/還幸祭  壬生の囃子方による棒振り囃子  綾傘鉾後援会席では踊りも囃子も大サービス  いざ巡行/綾傘鉾稚児  ちょっと記念撮影/後ろに大向さんのファミリー   稚児結納の儀/土川 遼くん(金沢市/聖母幼稚園)  吉符入り/善長寺町大原神社  京都        ポスター等の告知ツールは当社が制作担当。  東神苑の水面に映り込む東神苑の紅しだれ桜と貴賓館の特設ステージ  天をつつみこむような南神苑の紅しだれ桜。  新入生を歓迎するかのようにキャンパスに咲くしだれ桜。  今年もみごとな京都教育大学のしだれ桜。   CM撮りの笑撃武芸団のみなさん。  円山公園の枝垂れ桜の前で。   新選組ブ−ムで賑わう壬生の桜。   ことしで2回目を迎えた花灯路2004〜東山〜    上七軒でおこなわれた梅灯路  春の息吹きのシンボル辛夷  京都シティハーフマラソン   稲荷山の杉と椎の枝でつくった青山飾り(伏見稲荷大社)  御香宮境内の梅

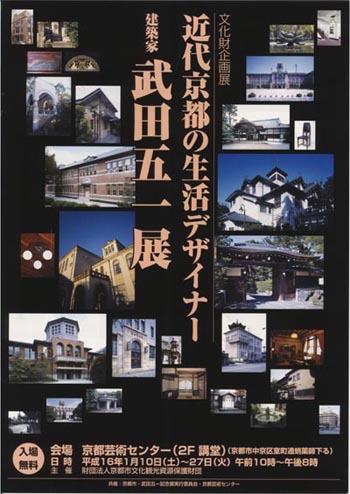

御香宮境内の梅  武田五一展の案内チラシより

|

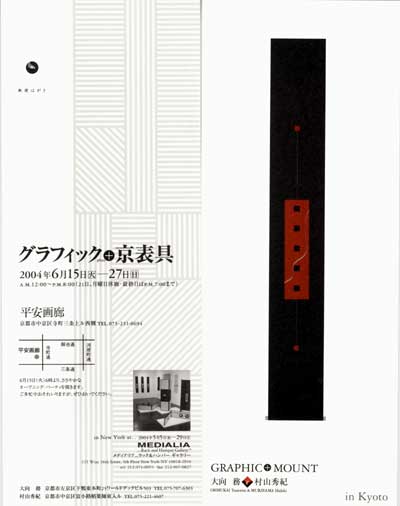

熱き快感、手筒花火。 二十歳といっても、年齢のことではない。手筒花火の大きさのことをさす。太い縄で巻きあげた長さ七十二センチの竹筒に火薬が仕込まれたもの。神事だけに、世話役の合図とともに、神聖な火種から着火されると、いきりたつかのように力強く火花を放つ。それを両手で抱える姿がまさに勇壮だ。まっすぐ天に向かって二十メートルほど舞い上がる花火。その威勢のよさ、弾ける火花の迫力に、観衆は圧倒される。最後に、手筒の下からドスンと火薬が、地面を思いっきり蹴って、煙火奉納の儀式は終わる。夜空を焦がした火の粉だけが、名残り惜しそうに打ち上げた祭り人に降りそそぐ。みごとな炎と音の競演は、組ごとに繰り広げられていく。この奉納煙火祭は、毎年十月に愛知県蒲郡市竹島町にある竹島八百富神社で開催されている。 ◎奉納煙火 東府相・赤羽根・浜家・長筵・東松原・西松原・小組・海岸・西組・大和・天王・四ツ輪・あらい・新井形・東廓・東町・厄年会 聖地の夏、五輪閉幕。ATHENS 2004 第28回夏季オリンピック・アテネ大会が14日未明に開幕した。史上最多の202ヵ国・地域からの参加らしい。「イヤポニア」(ギリシャ語)「ジャポン」(フランス語)「ジャパン」(英語)の順で、入場行進の57番目にアナウンスされた日本選手団。旗手の浜口京子(レスリング女子)を先頭に、主将の井上康生(柔道男子)らお馴染みの顔ぶれが画面 に次々と映し出された。みんな満面の笑みを浮かべ、のびのびと行進していた。競技は28競技、301種目で、29日まで熱戦が繰り広げられる。がんばれ、ニッポン! 感動!ギリシャの歴史。 入場行進に先立ち、古代ギリシャから現代に至る文明の軌跡をたどりながら、生命の尊さを表現した幻想的な演出が印象的だった。エーゲ海をイメージした水の舞台でのアトラクション(こんな呼び方は失礼だな。ごめん)。「Welcome back to Greece」心臓の鼓動を刻む太鼓の合奏、そのとどろく中を突然、火の玉 の彗星が水に落ち、水面に大きな五輪の炎が浮かび上がった。そして、半人半馬のケンタウロスが静かに水の中を入っていく。槍を投げ入れ、巨大な彫像が空中に浮上し、割れて古代ギリシャ人の男性の彫像が相次いで現れた。古代から現代に至る歴史をたどる幻想的なパフォーマンスの山車が登場。新しい生命や未来への希望を象徴する妊婦が水に入ると、水面 に銀河を表現した無数の光が点滅し始めた。見ていて、凄い、うまい、やるやんと、感動しっぱしだった。この部分、何度も見たいと思った。 締めくくりは還幸祭。 巡行当日の夜は、三基の神輿が御旅所(四条寺町寺町東入ル)へ向う神幸祭。そして24日には還幸祭で、御旅所から八坂神社へと神さんが還って行かれる。ねじり鉢巻きに、白の法被姿の男たちが「ホイト、ホイト」の掛け声とともに、神輿を差し上げてはげしく揺さぶる。三若、四若、そして錦の連中。我らの仲間、村山さんが燃える錦の神輿。それにしても、勇壮な男衆の姿と、八坂神社に三基の神輿が並べられて執りおこなわれる厳かな儀式(午後11時過ぎ頃)を見なくて、祇園祭の魅力は語れないと毎年のように思う。 クライマックスは山鉾巡行。 17日午前6時、町内に関係者が次々と姿を現わす。巡行のための鉾飾りが始まった。綾傘がゆっくり広げられ、シンボリックな鶏や神聖なる松、胴掛けなどが次から次へと手際よく取り付けられ、みごとな綾傘鉾に変身していく。鉾の準備を終えたものから、晴れ姿に着替え、8時前には全員準備完了。その間、にぎり飯と、麦茶で腹ごしらえ。巡行の注意と、簡単なリハーサルを済ませ、8時20分に町内を出発。ことしは第7番目の巡行、それまで四条烏丸で待機。暑かったが、稚児たちも元気に歩いてくれ、囃子方の棒振り踊りと囃子によって、無事に巡行を終えることができた。みんなありがとう! 週末で賑わった宵山。 警察署の発表によると、鉾の組み建てがおこなわれた14日(宵々々山)9万人、宵々山に32万人、そして宵山には48万人の人出だったらしい。一人でも多くの方に、祇園祭綾傘鉾を見てほしいと関係者は毎年のように願っている。そこで、綾傘鉾保存会や綾傘鉾後援会では、昼間もより楽しんでもらおうと、笑劇武芸団による「HIJIKATA新選組」をはじめ、佛教大学ジャズバンドやよさこい踊りを披露。道行く人々を楽しませていた。 佛教大学のインターンシップ生とボランティアのパワー 6月末の粽入れから、吉符入り、稚児結納・社参、鉾建て、宵々々山からの大原神社(町内)、各売場、後援会席の手伝いと、ことしもかなりの学生が力を貸してくれた。いや、この力のおかげで綾傘鉾がうまくいっているといっても過言ではない。協力してくれたみなさん、ほんとうにありがとう。こころより、感謝申しあげます。*インターンシップ8名による、32の山鉾町の「ちまきレポート」近日中に公式ホームージに公開予定。お楽しみに。 大都会を歩く。 先日のGWを利用してニューヨークへ。というのは、親愛なる仲間が展覧会を開くお手伝いと、広報記録係を兼ねての同行だ。そのため、重たい機材をもって伊丹空港から成田空港に向かい、JALで飛び立った。 感想は、また後日に。少し写真だけを掲載。 新緑に映える庭園。 京都市左京区の岡崎一帯で、36カ所の庭園や社寺が特別 拝観などで公開される「京都・庭園散策ー岡崎ー」が、5月1日からはじまった。平安建都1200年協会が、日本庭園をテーマに、社寺や庭園、文化施設が集中する岡崎一帯で、京の文化にふれてもらおうと実施。約1カ月の期間中、南禅寺大寧軒庭園などが特別公開されるほか、平安神宮神苑や無鄰庵庭園などで入場量を割り引く。情報満載の庭園散策パスポートを入手してお出かけになると、何かと便利でおトク。来て、見て、感じる、都の風情。新緑の木漏れ日のなか、文化の薫りに包まれた岡崎一帯を歩いて自然美を楽しんでみてはいかが。 詳しくは、平安建都1200年協会(Tel.075-241-1200) http://web.kyoto-inet.or.jp/org/kent1200 平安神宮 紅しだれコンサート2004 ことしで16回目を迎えた「平安神宮 紅しだれコンサート」は、いまや京の春の風物詩となった。夕方6時すぎに開門。境内の順路に沿って進めば、谷崎潤一郎の小説「細雪」に登場する南神苑の紅しだれ桜。まるで天をつつみこむような紅しだれ桜が来場者をうならせる。そして、鏡のような水面 に映り込む東神苑の紅しだれ桜。ライトアップされた幻想的な桜を愛でながら、回遊しながら、誰もがベストポジションの居場所を求める。心を癒す貴賓館でのコンサート。おみごと。それにしても池のまわりの散策路は押すな押すなの状態で、少し賑やか過ぎた。だが、特設ステージに耳を傾ければ鈴木理恵子さんのヴァイオリンと北村聡さんのバンドネオンが心地よい調べを奏で、荘厳な美しさに包まれたなかで鑑賞することができた。(4月9日) 桜咲く京の春 「ここの桜のように一年にたった一回でもいい。人をこんなにも喜ばせる仕事ができればなんて思いました。春に桜が必ず咲く国に生まれて、ラッキーでした。」善峯寺のポスタ−(JR東海・そうだ京都 行こう)より。先日、花の寺として名高い西国二十番札所の善峯寺に寄せてもらった時、かってこんなコピーがあったのを思い出した。CD佐々木宏さん、CW太田恵美さんの作品だったと思う。毎年、桜の咲く季節になると、こんな気持ちになる。だが、この季節ほど雨を心配するのは私だけではないだろう。 京都・花灯路2004 春を呼ぶ京都の風物詩といえば、灯りと花の路京都・花灯路 2004 〜東山〜 。昨年から始まったこの事業は、北は青蓮院から円山公園・八坂神社を通 って、南は清水寺を結ぶ産寧坂〜ねねの道〜神宮道などの4.3kmに、京焼・清水焼、京銘竹、北山杉磨丸太、京石工芸、金属工芸製の5種類の露地行灯約2,400基を設置。白壁や土塀、木々にゆらめく陰影、石畳に映えるほのかな灯り、門前町の店頭に彩 りをそえるはんなりとした灯りなど、京都ならではのさまざまな夜の表情を見せてくれる。 主催:京都・花灯路推進協議会 http://www.hanatouro.jp/ 開催期間:3/12〜3/21 (会期中、来場者は100万人を超えた) あでやか梅灯路祭 3月20日午後5時半すぎ、花街・上七軒(京都市上京区)界隈で、行灯のほのかな灯りと、あぜやかな芸舞妓の堤灯行列が、京の夜を照らした梅灯路祭。地域の活性化と市民との交流を目的に、お茶屋と地元商店街有志によって初めて開催された。沿道を埋めた見物客からは「きれいやわあ」と声がもれていた。21日は、北野天満宮で芸舞妓による舞いの披露や落語会が催される。 寒風のなか初午大祭 2月9日、伏見稲荷大社(京都市伏見区深草藪之内町)で、恒例の初午大祭が営まれた。厳しい冷え込みのなか、福を求める大勢の参拝客で賑わっていた。この大祭は、稲荷大社創建にかかわる重要な日。711年(和銅4年)、2月初午の日に稲荷の三つの峰に神が降臨(稲荷大神が鎮座)したと言い伝えにちなんだ祭典で「初午詣で」や「福参り」とも呼ばれ、親しまれている。古来から「三都随一の初午詣で」といわれ、ごったがえす。社殿や境内の末社に、稲荷山の杉と椎の枝でつくった「青山飾り」が取り付けられ、外拝殿には全国から寄せられた野菜や果物、鮮魚などが高く積まれていた。参拝客が祈祷を受けるために、長い列をつくったり、福を呼ぶという杉の小枝の縁起物「験(しるし)の杉」を買い求め、商売繁盛を願って全国からの参拝客で境内は終日、賑わっていた。 きょう de サイン 建築からデザインまで  優る、勝る、そんな歳に。 ことしは申(猿)歳。むかしから処世の道を教えた「見ざる聞かざる日わざる」ということばがあるが、いつの世もコミュニケーションの難しさと大切さをいっているように思う。サルといえば、猿飛左助、西遊記の孫悟空、豊臣秀吉とヒーローばかりが脳裏に浮かぶ。どこかに願望があるのだろうか。さて、ことしも叡知と愛にマサルものはないと考え、さらにクリエイティブ・パワーで人の心を動かします。本年も、どうかご愛顧のほど、よろしくお願いします。 有限会社 橋本広告事務所 橋本 繁美 えいちあい 通信 バックナンバー ●ここだけのはなし2005 ●ここだけのはなし2003 ●ここだけのはなし2002 |